数年ほど前から、「D2Cブーム」が起きている。そのブームはコロナ禍でさらに追い風を受け、D2Cに着目した取り組みを始めるメーカーも増えた。D2Cは顧客と直接つながることでより強固な信頼関係をつくりやすい反面、ECサイトの使いやすさでビジネスの成否が分かれたり、データ活用やオペレーションの面で課題に直面することも多い。

そのようなEC/D2Cメーカーの悩みを解決するSaaS型のECプラットフォーム「ecforce」を手がけるのが、株式会社SUPER STUDIOだ。創業当初からEC/D2C支援事業も行ってきた同社。その経験から生まれたシステム「ecforce」は、口コミ主体で販路を広げていったというスタートアップとしては珍しい経緯を持つサービスだ。

プロダクトのリリース直後から口コミで広がるほど評判になるシステムを開発することができたのはどうしてなのか。創業の経緯や会社のカルチャーとともに、共同創業者でCEOの林 紘祐(はやし・こうすけ)氏と、同じく共同創業者でCOOの花岡 宏明(はなおか・ひろあき)氏に話を伺った。

EC/D2C支援事業の経験から生まれたSaaS型ECプラットフォーム「ecforce」

改めて、SUPER STUDIOの事業内容を教えてください。

花岡:弊社はECの業務効率化と売上向上、顧客体験の向上に貢献するECプラットフォームecforceを開発・提供しています。ecforceは当初、弊社のEC/D2C支援事業をもとに生まれたシステムで、ECサイト構築からマーケティング、サプライチェーン全般、顧客対応まですべての工程をサポート可能です。ご利用いただいているお客様は元々は中小のEC事業者やスタートアップが中心でしたが、昨今のD2Cの盛り上がりにより、この1~2年は大手企業による導入も増えています。

EC事業者向けのSaaSは市場にさまざまなものが出ていますが、「ecforce」の強みや特徴はどのような部分にあるのでしょうか。

花岡:ecforceの一番の特徴は、「システム開発の会社ではなく、実際にD2C事業を行うメーカーがつくったSaaS」という点にあると思います。弊社は元々ecforce事業を構想してスタートした会社ではなく、創業時は動画メディア事業とシステム開発事業を手がけていました。システム開発事業の一環でEC全般を行い、運用面の課題から自分たちが本当に欲しいECシステムをつくったところ、EC/D2Cを行う他の企業様から予想外にも多くの引き合いをいただくことができました。それで、ecforceを一つの事業として立ち上げたという経緯があります。現在ではフードとアパレル領域で自社D2Cブランドも運営しています。

だからこそ、ecforceはEC/D2Cメーカーにとって本当に必要な機能がそろい、売上などの成果に確実に貢献できる。ECシステムとしての機能性や拡張性に強みがあると考えています。

「システムの機能性や拡張性に強みがある」とは具体的にどういうことか、もう少し詳しく教えていただけますか?

花岡:弊社は自社のEC/D2C支援事業や自社D2Cブランドの運営から、メーカーのたどりうる成長フェーズや直面するであろう課題が手にとるように分かります。そのため、各フェーズに合った機能や必要なノウハウを弊社ですべて提供できるんです。

もう少し具体的に言うと、三つの強みがあると自負しています。

一つ目が、成長フェーズに合わせた機能ラインナップの豊富さです。実はEC/D2Cを行う企業は、事業が成長する各フェーズごとに必要となる機能が変わってきます。弊社は売上規模ごとにどのような課題が発生し、どのような機能が必要になるのかを自社D2Cブランドの運営を通して明確に把握していますから、マーケティング機能やデータ分析機能など、どのようなフェーズの企業でも痒い所に手が届くような機能展開を行っています。

二つ目が、カスタマーサクセスです。お客様がECシステムを使用する際にどの部分でつまづきやすいかというポイントも、弊社自身が体感的に理解しています。また、弊社には自社D2Cブランド事業で蓄積したノウハウもあります。お客様の課題を解像度高く把握し、ノウハウをもとに的確なサポートを提供できる点は弊社ならではの強みです。お客様のEC事業に対して本質的なサポートができているからこそ、お客様の平均年商が2億円以上という確かな結果を出せているのだと思います。

三つ目がソリューションスコープの広さです。弊社ではECシステム以外にも、ブランドの立ち上げ方からコールセンターの運営まで、企画周りからオペレーション部分のソリューションまで幅広く展開しています。ECやD2Cについてトータルでコンサルティング可能な点も、弊社ならではの強みだと考えています。

「奇跡のようなタイミング」が重なって集結した4人の創業メンバー

そもそも、SUPER STUDIOはどのような経緯で創業した会社なのでしょうか。

林:SUPER STUDIOを起業した発端は、「自社プロダクトを手がけてみたい」と思ったことでした。Web広告代理店に就職し、マーケターとしてECサイトやサービスのグロースに携わっていたのですが、他社の成長支援に携わる中で、自分のプロダクトを世の中に届けていきたいという想いが次第に強くなって。結果として自分で会社を興し、プロダクトを持つことに決めました。

ただ、私はマーケティングが専門領域で、自分自身ではシステムなどを開発することはできませんから、起業仲間としてエンジニアを誘う必要があると思いました。そこで思い出したのが、中学時代に仲の良かった花岡が大手SIer企業で大規模システムの運用に携わっているという話でした。

共同創業者でありCOOの花岡さんとは、中学時代の友人だったのですね。

林:そうなんです。ただ、実は起業を考えていたころは疎遠になっていて、花岡にはダメで元々だと思いながら連絡を入れました。スキルも人柄も間違いない人であることはよく分かっていましたから一緒に起業できれば嬉しいけれど、それは難しいだろうと思っていましたね。

でも、今思うと本当に奇跡的なことなのですが、花岡自身もちょうど独立を決意したところだったと返事が返ってきて。それで一度情報交換しようと会って話をしたところ、意気投合して一緒に会社を立ち上げることになりました。

ちなみに、花岡さん以外にも、CTOの村上さんとCROの真野さんも共同創業者かと思いますが、このお二人とはどのような経緯で合流されたのでしょう?

林:真野はセールスが得意領域で、前職で取引先としてお世話になっていました。村上は花岡の紹介です。自社プロダクトをつくるにあたり、花岡としてはエンジニアをもう一人メンバーに加えたいとのことで、花岡の大学時代の同級生に声をかけることにしました。

花岡:村上は私が所属していた研究室の同期で、いつか一緒に仕事ができたらと話していた仲でした。アメリカ・ロサンゼルスにある決裁系ソフトウェアの会社でエンジニアとして働いていたため、彼なら人としても信頼できるし、スキルも間違いないと思ったんです。

林:そんな村上も、本当に奇跡が重なってジョインしたメンバーの一人です。我々が声をかけたとき、彼もちょうど起業独立を考えていたタイミングだったそうで。それならぜひ一緒に起業しようと、村上に一度帰国してもらい、創業メンバーの4人で顔合わせを行いました。そのときのエピソードを今でも覚えています。

花岡:顔合わせの場で村上が、「なぜ面識のない自分を創業メンバーに引き入れようと思ったのか」と林に質問したんですよね。林が会社の代表を務めることになっていましたし、村上としてはよく知らない人間に「一緒に会社をやろう」と言われて不安があったのだと思います。

林:その質問に対して「いや、花岡が『村上さんがいい』と言ったからです」と率直に答えました。そうしたら、村上のほうから手を差し出して、握手を求められて(笑)。

花岡:アメリカで働いていたので、海外ドラマみたいなおしゃれなことをしたがるんですよ(笑)。

林:たぶん、私の言葉にピンときたのだと思います。その握手で「ぜひ一緒にやりましょう」と意気投合して、私と花岡、村上、真野の4人で創業することが決まりました。

それぞれ得意領域の異なる人物が、さまざまなタイミングが重なったことによって一つのスタートアップに集結した。非常にドラマチックな創業ストーリーですね。

林:今お話したことは何一つ脚色していません。本当に奇跡が重なって、この4人が創業メンバーとして集まりました。創業から9年経った今も変わらずに4人で補いあい、切磋琢磨しながらSUPER STUDIOを続けられている。本当に良いメンバーで集まることができたなと、しみじみ思いますね。

花岡:お互い良い意味でライバル視はしますが、喧嘩はしませんからね。

林:そうですね。もし不満に感じていることや意見があれば、議論で解決します。

花岡:我々4人は本音で意見をぶつけ合うことも多くて。下手に気を遣わずに本音を言えるのは、プライベートでも仲が良いからかもしれません。4人の強固な信頼関係があるからこそ、ここまでやってこれたのかなと思いますね。

動画メディア事業に失敗。そこから「ecforce」が完成するまで

そして、創業当時は動画メディア事業とEC/D2C支援事業を行っていたのですよね。

花岡:そうですね。当時流行っていたキュレーションメディアを参考に、DIYをテーマとした動画メディアをスタートさせました。

林:SUPER STUDIOは「何をやるか」よりも、「誰とやるか」を重視して始めた会社だったため、事業領域には良い意味でこだわりがなくて。自分たちの持つ力で世の中にインパクトを出せるようなことがしたい。その想いを軸に事業を考えていきました。

その結果決まったのが、世の中に直接影響を与えることができるメディア事業と、私が長く携わってきたEC/D2C支援事業だったんです。役割としては、私がEC/D2C支援事業を見て、真野がメディア事業、花岡と村上が両方の開発やビジネス戦略にバランス良く携わるという形で住み分けをしていました。

花岡:ただ、創業当初はとがったものになるだろうと見込んでいたメディア事業はなかなか成長しませんでした。メディアを運営するための最高のシステムはつくったものの、大きな利益を生むことなく、メディアをたたむことになってしまいました。

メディア事業の敗因は、どこにあったのでしょうか。

花岡:メディア運営に必要な資金とノウハウがなかった点が大きいと思います。メディアを維持するには、想像以上にお金がかかるんです。その運営資金を広告費で稼ごうにも、我々は1週間にコンテンツを一つ出すような頻度で更新をしていたため、難しさがありました。

林:DIYをテーマとしていたので、100円ショップのアイテムを使ってコンテンツ内で紹介するグッズをすべて手作りしていたんですよね。

花岡:そうなんです。100円ショップのアイテムで便利グッズをつくるという動画が一番アクセス数が獲れたため、そのような方向性でコンテンツをつくっていました。

林:でも、メディア事業がこけてしまったからこそ思うのですが、お互いに住み分けをして二つの事業を走らせておいたのは、結果として良かったなと感じます。

花岡:そうですね。そのころ、EC/D2C支援事業のほうが順調に成長し、1年で15億円ほどの売上を出せるようになっていました。それでEC/D2C事業へとシフトして、私もシステムの座組を整えるために本格的に事業に入り込むようになりました。

そこから「ecforce」に至るまでには、どのような経緯があったのでしょうか。

花岡:林がマーケティングに強いため、EC/D2C事業で必要なマーケティング周りの仕事や商品の製造、倉庫の出荷オペレーションなどを細かく調整し、システム開発側は自分たちの商品を「売る」ために必要な機能を一つひとつ開発して、ほぼ毎日何かしらを新しくリリースしていきました。売上を伸ばすために、一時期は一日に何十回もシステムアップデートを行い、ブラッシュアップを重ねていましたね。その結果完成したのが、EC/D2Cをグロースさせるためのノウハウとecforceだったんです。

元々自社で使用するために構築したシステムを外販しようと決めたのは、どうしてだったのでしょう?

花岡:理由は二つあります。一つ目は、EC/D2C支援事業を行う中で何もないところからつくり上げてきたシステムとノウハウは、一つの資産になるのではないかと捉えていたことです。この資産を活かし、ECシステムの販売などにつなげられないかと考えていました。

二つ目は、EC/D2C事業者としてお会いする機会のあった広告代理店やメーカーの方とお話する中で、ecforceには高い需要があることが見えてきたからです。さまざまなコミュニティでecforceの構想を話してみると、相手の方全員が「欲しい」と言ってくださって。

それで、実際に事業化することに決めました。だから、我々はスタートアップにしては珍しく、ecforceの事業開始時からプロモーション費用は一切かかっていないんです。すべて口コミで導入先を広げていきました。

林:インタビューの冒頭で花岡からもお話した通り、ecforceは我々がメーカーとして開発を進めてきたからこそ、お客様にとっては使い勝手が良いシステムになっていました。そのため、お客様が数珠つなぎでつながって、紹介を頼りに導入数の拡大を行うことができたんです。この事業でしっかりとした売上を出せていたため、2021年まで7年間、資金調達は行いませんでした。

花岡:本当にあらゆる部分でコストがかからない体制でした。紹介でお客様がつながるからこそプロモーション費用はかからず、採用もほぼリファラル。システムも私と村上でつくり切ったため、開発コストもさほどかかっていません。

SaaSスタートアップが最もお金を使うといわれている部分で、ほとんどコストをかけていないんです。それにも関わらず高い成長率を達成することができていたため、初回の資金調達を行った際は、投資家の方から「どうして御社だけこれで事業がうまくいっているのですか」と財務面で数字を疑われたこともありました。

「相手を勝たせて、自分も勝つ」 ビジネスで大切にする価値観

自己資金で運営されていたところから、2021年に18億円の資金調達を行うことに決めた理由を教えてください。

林:ecforceをさらに伸ばし、業界の中でトップシェアを取りに行くためにもこのタイミングで資金を大きく入れようと考えたからです。

花岡:当時、単月黒字で特に資金繰りに困っていたわけではないのですが、自分たちの事業がお客様に果たす責任への想いが強くなっていました。ECシステムがお客様のビジネスに与えるインパクトはとても大きい。選ぶシステムを間違えるだけで、事業の成長が止まってしまう可能性もあります。

ecforceはそのような性質を持つ事業だからこそ、今後もお客様のビジネスのボトルネックになることだけは絶対にしてはならない。お客様にecforceを選んでもらったからには、業界のナンバーワンを目指さないといけない。そんな風に考えていました。

また、弊社で働くメンバーが成長できる環境もつくりたかった。会社としてアクセルを踏むなら今だと判断したことも、資金調達を行うことに決めた大きな要因です。

貴社としては、当時の経営状況も含めて、ある意味で投資家を選べる立場にあったのではないでしょうか。その中で現在の投資家に入ってもらった決め手は、どこにありましたか?

花岡:最初の資金調達の際は、やはりキャピタリストの方の人柄が大きいですね。さまざまなタイプの方がいらっしゃいますが、我々としてはチームやカルチャーを評価してくださる投資家との相性が良かったように思います。現在ご一緒している投資家さんたちはみなさん、我々のチーム力や「お客様を勝たせて、自分たちも勝つ」というビジネスマインドを評価してくださった方々です。

なるほど。貴社のチーム力やカルチャーは、創業当時から「人」を大切にされているからこそ育まれてきたもののように感じるのですが、いかがですか?

花岡:そうですね。おっしゃる通りで、弊社は創業時から圧倒的に人柄で採用の意思決定を行っています。

採用時、候補者の方の特にどのような部分を見ているのですか?

花岡:弊社のバリューとして設定した「CHANGE:変われる人であれ」「INSIGHT:本質を見極めろ」「HONESTY:人格者であれ」の三つに当てはまる方かを確認しています。

このバリューは企業規模が40名程度になったころに、経営メンバーを含む数名で、弊社にはどういう人が集まっているかを言語化したものなんです。合宿をして、深夜までみんなで缶詰めになって議論した結果出てきたのが、ビジネスパーソンとしていかに「いい人」であれるかを軸としたこの三つの言葉でした。

先ほど資金調達のところでもお話しましたが、我々は「相手を勝たせて、自分たちも勝つ」というのがビジネスの本質だと考えています。お客様と長期的に良い関係を築くためには、ずるいことをせず誠実にビジネスと向き合う必要がある。このような我々の三つの価値観とマッチする方と一緒に働きたいと思っています。

今後の目標や展望についても教えていただけますか。

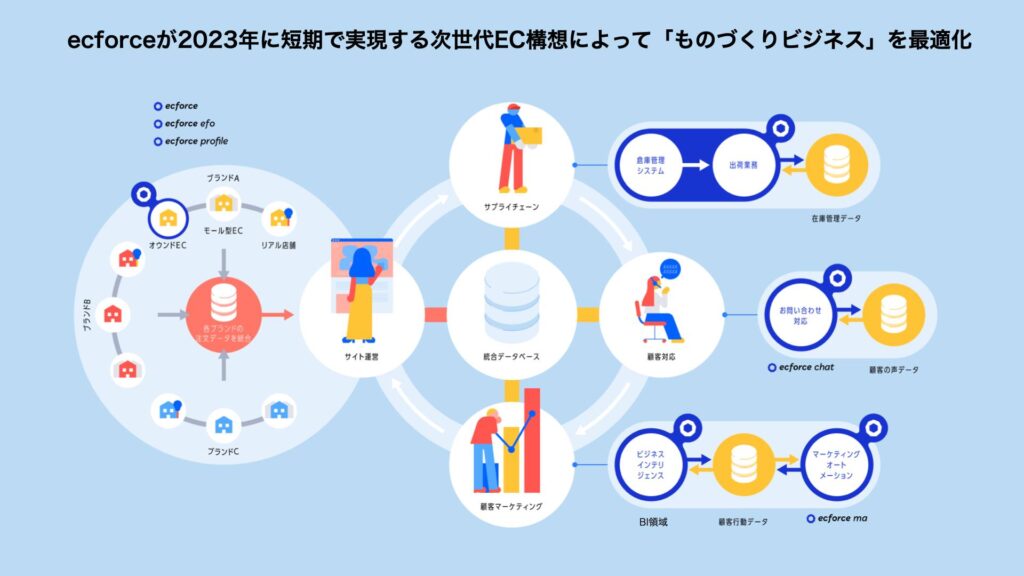

花岡:ecforceを中心に据えながら、「次世代EC構想」を実現させていきたいと考えています。次世代EC構想とは、EC/D2Cを運用すればするほど複雑化・分散化するデータを一つのデータベースに統合・管理し、誰でも簡単にノーコードで使えるような仕組みを提供しようというものです。同時に、顧客の問い合わせ対応など、EC/D2C事業の中で発生するアナログ業務も自動化する仕組みをつくり、EC/D2C事業にまつわるあらゆる業務を最適な形へと変えていきたいと考えています。

その構想の実現に近づく第一歩として、2023年3月にはEC・D2Cに特化したマーケティングオートメーションツール「ecforce ma」をローンチさせました。また、2023年中に弊社の持つビッグデータを活用し、機械学習と合わせたプロダクトも開発・提供したいと考えています。

Credit:株式会社SUPER STUDIO

生まれ変わっても、またスタートアップで働きたい。その魅力とは

プレシード期からシード期のスタートアップへ応援メッセージをいただけますか?

花岡:我々にはプレシード・シードの時期はありませんでしたが、ecforceの経験からいえば、一般論や市場調査の結果にあまり振り回されないで突き進むほうが良いと思います。「大人の意見」に左右されずに、あくまで自分たちが本当に面白いと思うことや価値があると信じられることを、夢中で突き詰めていっていただきたいです。そのようなやり方は再現性がないかもしれませんが、そもそも100%の再現性をつくることは不可能です。だからこそ、自分たちの手がけるものを信じて、突っ走るほうが大切なのではないかと思います。

林:現代は非常に恵まれた時代だからこそ、「ないもの」はありません。自分たちの考えているサービスを、ほかの企業がすでにやっている可能性は非常に高いと思います。ecforceをつくる際、我々はほとんど市場調査らしいことをしてこなかったのですが、もし市場調査を行っていたら戦意を喪失していたかもしれません。だから、ある意味で「非常識」に事業をやっていくことも大切です。

花岡:本当にそうだと思います。最近、シード期のスタートアップから相談を受けることも多いのですが、林の言う通り、うまくいっている企業ほど自分の知識の範囲内ではその企業の事業スキームや可能性を理解しきれていないことが多いような気がします。だからこそ、「大人な意見」を言わないように注意しているんです。「需要はあるのか」とか「そんなの無理だ」とか言った瞬間に、その事業の可能性を潰すことになりますから。

最後に、読者に一言お願いいたします!

花岡:仕事に求めるものが「お金を稼ぐこと」から明らかに変化している今の時代、スタートアップへの転職はとても合理的な判断であると考えています。

私も大手企業のエンジニアからフリーランスになり、スタートアップのメンバーになりましたが、スタートアップの「会社の成長とともに自分も圧倒的な成長を求められる環境」は自分の市場価値をつくる上でも役に立つのではないでしょうか。スタートアップは常に人手不足で、そこに人材の需要があります。成長意欲の高い方は、スタートアップへの転職も一つの選択として考えていただけるとキャリアが広がるように思います。

林:花岡と同じ意見ですね。私自身ずっとスタートアップ界隈でキャリアを重ねてきたため、このような環境しか知らないのですが、人生の大半を仕事に費やすのであれば、やはり刺激を受けられる組織のほうが良いと思います。

スタートアップには想像以上に多様な人材がいますし、個人の裁量も大きい。何回生まれ変わったとしても、「スタートアップで働く」という選択をすると思いますね。

花岡:これからは終身雇用が通用しない時代になるはずです。そういう時代でも、市場価値の高い人は困らないと思います。スタートアップは人を欲していますから、市場価値が高ければどこでも働くことができます。だからこそ、安定したい人ほど、逆に市場価値を上げるために「転職する」という選択をしたほうがいいのかもしれません。

ただ、大手企業など一般的に「安定している」と言われるような企業に勤めている方は、スタートアップへの転職に迷いを感じるのもよく分かります。私も前職時代は、「この会社を辞めて起業したら、ホームレスか大成功かの二択だ」と思っていたくらいです。今のスタートアップは、そんな極端な状況に陥ることはありません。ぜひ安心して、ご自身の気になる企業にアプローチしていただけたらと思います。

林:能力的な観点からも、変化が求められる時代ですしね。ぜひ挑戦していただきたいです。

注目記事

好きな人たちと意味ある挑戦を 。CREAVEがクリエイターと共につくる「共感を生むコンテンツ」とは

「チャレンジする人が尊敬される社会」を作る。PR×マーケティングで企業の成長を支えるシェイプウィンの挑戦

「捨てられる熱」を電力に変える。環境スタートアップ大賞環境大臣賞受賞、Eサーモジェンテックの挑戦 Supported by 一般社団法人産業環境管理協会

CO2回収・再利用技術で未来をひらく。環境スタートアップ大賞 事業構想賞に輝いたEプラス Supported by 一般社団法人産業環境管理協会

テクノロジー×エンタメで新たな価値創造を目指す。gmlabs黒田武志氏インタビュー Supported by HAKOBUNE

新着記事

好きな人たちと意味ある挑戦を 。CREAVEがクリエイターと共につくる「共感を生むコンテンツ」とは

「チャレンジする人が尊敬される社会」を作る。PR×マーケティングで企業の成長を支えるシェイプウィンの挑戦

「捨てられる熱」を電力に変える。環境スタートアップ大賞環境大臣賞受賞、Eサーモジェンテックの挑戦 Supported by 一般社団法人産業環境管理協会

CO2回収・再利用技術で未来をひらく。環境スタートアップ大賞 事業構想賞に輝いたEプラス Supported by 一般社団法人産業環境管理協会

テクノロジー×エンタメで新たな価値創造を目指す。gmlabs黒田武志氏インタビュー Supported by HAKOBUNE